お出かけスポット/子どもの心をわしづかみにするすべり台と桜のトンネルを楽しめる公園/河西公園(和歌山市) 2024/9/12

私がおすすめする公園は、和歌山市にある河西緩衝緑地です。

ここには、5つの緑地公園が広がっています。

今回ご紹介するエリアは、河西公園。

児童公園と、桜並木のある4000mのトリムコースがあります。

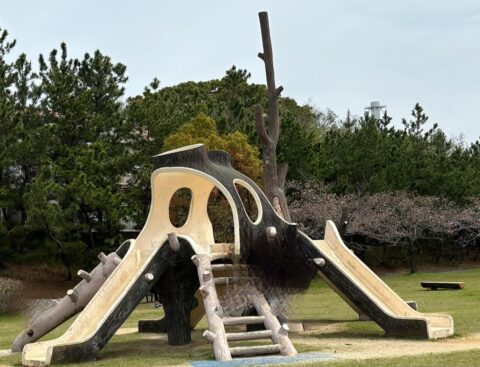

子どもたちに大人気の遊具は樹木がシンボルのすべり台

遊具はすべり台、ブランコ、動物の椅子の3種類があります。

三方向からすべることができるすべり台には、未就学児から小学生まで夢中です。

「われ先に」とはしごを登っている子どもたちの愛らしい姿。

楽しそうな子どもたちの笑顔を見ていると、こちらまで笑顔になります。

すべり台が三つあるにもかかわらず、なぜか子どもたちが、同じところからすべっていたのがおかしかったです。

動物の椅子はアザラシ、ゾウ、ラクダの3種類があります。

3歳ぐらいの女の子が、ゾウの椅子に一生懸命またがろうとしている姿がありました。

最終的には、お母さんに抱っこしてもらって乗せてもらい、ご満悦な様子でした。

理想のご夫婦に遭遇

ブランコで思わずほっこりする出来事に出合えました。

年配のご夫婦が、子どものころを懐かしみながらブランコに揺られている姿に目が釘付けになりました。

奥様がブランコを降りながら、ご主人に「70年ぶりに乗りました」と話しかけ、ご主人の写真を撮っていました。

「共に白髪になるまで仲むつまじく」といいますが、まさしくこのご夫婦のことをいうのだと感じました。

私も、このご夫婦のように共に白髪になれたらなと思います。

一番きれいな桜の下でお弁当を楽しみたいお花見スポット

各自が、気に入った桜の下でお弁当を広げて楽しむことができる公園です。

私も、家族でお弁当を持ってお花見に行くのが恒例行事になっています。

小さいころは花より団子の私でしたが、今は桜をめでる喜びも分かるようになりました。

また、私にとっては、年に一度の運動不足解消エリアです。

日ごろは運動をしない私でも、桜のトンネルがあるおかげで苦にならずに歩けます。

この遊歩道は自転車がよく通るので、小さいお子さんと歩く時は必ず手をつないであげてください。

今回ご紹介したのは、5つの緑地公園のうちの1カ所ですが、他にも屋外プールがあるエリアなどもあります。ホームページで調べて、季節やお子さんの年齢によって、行くエリアを決めるのもいいですね。

広い芝生では、ご家族でキャッチボール、バドミントン、シャボン玉などを楽しまれていました。木陰が少ないので、夏場はお子さんの帽子や着替え、タオル、水筒があると安心です。

基本情報

所在地(住所):和歌山県和歌山市松江字29町場2000番地

連絡先電話番号:073-451-8355

営業時間:AM9:00~PM5:00

定休日:年末年始12月28日~1月4日

駐車場・駐輪所(台数):2カ所

トイレの有無:あり

自動販売機:あり

ホームページ:http://www.wakayamasposhin.or.jp/kasei-park/facilities/kasei/

地域リポーター・大畑 いずみ

お出かけスポット/車で行ける海外旅行!?フォトジェニックな自然公園で過ごす休日/白崎海洋公園(由良町) 2024/9/5

プチ旅行気分で休日を過ごそう

お天気に恵まれた休日、何をして過ごしますか?

スニーカーを洗ったり、シーツを洗濯したりするのもいいけれど、たまには心のお洗濯なんていかがでしょうか。

思い立ったが吉日、気軽に行ける絶景スポットにドライブがてら出かけましょう。

向かう先は、日高郡由良町にある白崎海洋公園です。

ここは、日本のエーゲ海と称される自然豊かな県立自然公園です。

ノスタルジックな漁村の先に地中海!?

国道42号から里交差点に入り、くねくねと曲がる細い道をひたすら走ります。

「この先に本当にエーゲ海があるの?」と思うような山道です。

15分ほど進むと、ようやく海が見えてきました。

漁船があり、網を干している、どこか懐かしさを感じさせる漁村の風景です。

ほっこりしながら、カーブを楽しむドライブを続けていきます。

幾度目かのカーブの先に、突如青と白の世界が広がりました。

「わあっ」と思わず感嘆の声が。

キラキラ光る青い海の上に、粗削りで白い岩山が映えます。

非日常的な美しい海の景色に「ここは本当に日本?」と思わずにはいられません。

しばらくすると、白崎海洋公園のゲートが見えてきました。

ゲートの先にも白い岩山があり、近づくにつれその迫力に圧倒されます。

由良町が誇る絶品グルメを堪能!

この街はおいしい食べ物の宝庫。

由良湾で水揚げされた新鮮な魚介類や、黒潮の恩恵を受けて育った柑橘類などが名産です。

その中でも名物の「あかもく」や「しらす」は絶品です。

また、最近はご当地グルメということで「由良ちゃんぽん」というものもあります。

公園内にある道の駅でも、地元の食材を使ったお料理がいただけます。

一番人気は「しらすとあかもくのハーフ丼」です。

スーパーフードと言われるあかもくと、ふっくらと柔らかいしらすのどちらもが堪能できます。

練り梅と大葉のアクセントも効いていて、ボリューム満点なのにぺろりと食べられるおいしさです。

店内には4人掛けのテーブルが9セットあります。

ベンチシートなので、荷物置き場に困らずにゆったりと座ることができました。

子ども用の椅子やお皿も完備されています。

小さなお子さんと一緒でも、気軽に利用できるスペースではないでしょうか。

ファインダーをのぞこう!想い出を残そう!

お腹が満たされたら、一番の見どころである展望台に向かいます。

ドラマチックならせん階段を上ると、見渡す限りの青と白が織りなす景観に出合えました。

まさに日本のエーゲ海です!

どこを背景にしても絵になります。

非日常的な風景の中での撮影は、カメラマン気分やモデル気分を味わえます。

天気がいい日は、水平線の向こうに四国が見えることも。

沖を行く大きな船を眺めたり、青と白の濃淡がひと際映える岸壁の角度を探したり、のんびりとした時間を過ごしました。

雄大な景色を堪能したのちは、波打ち際にも寄ってみました。

そこでは、指先が入るくらいの穴だらけの石がゴロゴロしている不思議な光景が広がっています。

穴の正体が気になって、道の駅総合案内所の方に聞いてみることに。

諸説あるなかでと前置きしたあと、有力な2つの説を教えてくれました。

とても興味深かったです。

ぜひ、訪れた際に道の駅で聞いてみてください。

締めのスイーツは強風に注意!?

帰路に着く前にソフトクリームをいただきました。

フォルムがかわいい生乳ソフトクリームは、しっとりとした甘みがクセになるおいしさです。

ただし、外で食べるときは注意が必要です! 潮風であっという間に溶けてしまいます。

また、この潮風は帽子や日傘の天敵ですので、紫外線対策をするならば日焼け止めクリームなどがお薦めです。

ツーリングスポットとして人気の場所であるため、バイクでの来場も多いです。

駐車場付近ではお子さまの手をつなぐなど、周囲の安全確認にぜひ気をつけてください。

基本情報

所在地(住所):和歌山県由良町大引960-1

連絡先電話番号:0738-65-0125

営業時間:

【パークセンター受付】8:30~17:15

【観光案内】8:30~17:15

【物産販売】9:00~17:15

【飲食コーナー】9:30~17:00(LO:16:00)

定休日:年中無休

駐車場(台数):有り(小型84台/大型3台)

利用料金:無料

トイレの有無:有り ※道の駅駐車場・屋外トイレは24時間利用できます。

地域リポーター・みやもとけいこ

お出かけスポット/クイズをしながら楽しむ水族館巡り!/和歌山県立自然博物館(海南市) 2024/7/19

お子さんと一緒にクイズを解いてみてください!

私がお気に入りの、海南市にある和歌山県立自然博物館の「水族館エリア」。

学芸員さんが作成されたポップを基に、クイズ形式で魚たちをご紹介していきます。

お子さんとぜひチャレンジしてみてください。

水族館巡りがより楽しくなること間違いなし。

エイの眼はどこ?(難易度☆)

エイの眼がどこにあるか知っていますか?

私はずっと、お腹側にある二つの黒いかわいい部分が眼だと思っていました。

でも、それは違ったのです。

眼だと思っていたのは、「鼻」でした。

正解は、上の写真にあるように、黒い背面側にありました。

しかも、ぎょろっとした鋭い眼でちょっと怖いイメージ。

年配のご夫婦も、「ぎょろっとした眼で怖いですね」と話していました。

チンアナゴのおしりはどこ?(難易度☆☆)

チンアナゴのおしりはどこにあるかご存じですか?

私も、今回取材に行って初めて知りました。

チンアナゴのお尻の穴は、体の半分より少し前です。

ふだんは、少ししか体を出していませんが、ふんをするときは伸びあがって用を足します。

おしりの周りには、黒い模様があるので分かりやすい!

伸びてふんをしている姿に出合えるかもしれません。

じっくり観察してみてください。

私が訪れた日に、ふんをしたくて、伸びて出てきた一匹のチンアナゴ。

出てきたのはいいのですが中々出ないようで、体を伸ばしたり、ひねったりといろいろ頑張っていました。

私も、便秘症なのでこの苦しみがよく分かる!

このチンアナゴのように、体をひねったりいろいろして格闘しています。

5分ほど観察していましたが、かわいそうに出る気配はなく……。

その後どうなったのでしょう……。

水槽の前を通り過ぎないで!僕たちはいるよ(難易度☆☆☆)

パッと見たところ、真っ白で生き物が一匹もいないように見えますよね?

私もずっと何も展示されていないのだと思い、今まで足を止めなかった水槽。

しかし、今回学芸員さんのポップを見つけて初めて足を止めました

(このポップは取材時のもので、現在は貼られていません)。

いつもこの水槽が、真っ白で何も見えない原因が明らかに!

この3種類の生物が泥を巻き上げたり、巻き散らしていたりしたからなのです。

そして、この水槽にはなんと数種類もの生物が展示されているという衝撃的事実が判明しました!

そこで、私はよく観察してみました。

初めに見つけたのは、「テッポウエビ」と「スジハゼ」。

この二つの生物は同じ巣穴で共生しており、役割分担がそれぞれにきちんとあります。

テッポウエビは、左右で大きさの違うはさみを持っています。

大きい方のはさみを一旦開いてからかち合わせ、「パチン!」という鉄砲のような大きい音を出すのが特徴です。

名前の由来はここからきており、巣穴の製作や修理・保全を担当しています。

スジハゼは、周囲に不審なもの・危険な生物がいないかなどの見張り役を担っています。

これらの生き物は、和歌山県の海でも見ることができます。

私がみなべの海で見たときは、透視度が良かったのではっきりと観察することができました。

次に見つけたのが、バンザイするカニ「ヒメヤマトオサガニ」です。

このカニは、オスがハサミを振り上げ「バンザイ」のような求愛ダンスをすることが特徴です。

求愛ダンス中に出合えてラッキー!

小さくてかわいい「アミメハギの幼体」も発見できました。

私が見つけることができなかった、他の生物をぜひお子さんと探してみてください。

学芸員さんのポップがあるのとないのとでは大違い。

ただ水槽の中の生物を見るよりも、生物の詳細を理解して見てみると、わくわく感が違ってきませんか?

博物館を訪れた際には、生き物の豆知識をお子さんにも教えてあげてください。

*注 今回ご紹介した魚の種類は取材時のもので、展示の内容は変更されることがあります。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370-1

連絡先電話番号:073-483-1777

営業時間:9 :30〜17:00 ※入館は閉館30分前まで。

定休日:月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

駐車場(台数):無料駐車場50台(障害者枠2台)

入館料:大人480円(20名以上の大人の団体は350円)

高校生以下は無料((高校生は学生証を提示)

*65歳以上の高齢者無料化制度あり

(マイナンバーカード・免許証など年齢の確認できるものを提示)

*障害者等無料化制度あり(障害者手帳を提示)

*県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は入館料無料

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・大畑 いずみ

イベントリポート/シャボン玉で思いっきり遊ぼう!/冒険シャボン玉研究所 2024/6/28お子さんがシャボン玉デビューをしたのは何歳頃でしたか?

わが家では、1歳くらいの歩き始めた頃から、シャボン玉を楽しんできました。

「今日は何をして過ごそう?」と悩んだ時、必ず喜んでくれたシャボン玉に何度も助けられました。

また子どもたちが一生懸命にシャボン玉を追いかける姿は、本当にかわいらしいですよね。

先日、冒険シャボン玉研究所と岩出市のさぎのせ公園の協力により「シャボン玉イベント」が開催され、多くの親子連れでにぎわいました。

私も、小学1年生の娘とイベントに参加しました。

さあ、シャボン玉ショーが始まります!

色とりどりのシャボン玉が舞い始めると、参加者からは大歓声が沸き上がりました。

子どもたちは目をキラキラさせて、小さな泡のボールを追いかけます。

しばらくすると、クジラのように大きなシャボン玉が、まるで泳いでいるかのように悠々と大空に舞い上がりました。

さらには、大きなシャボン玉の中にたくさんの小さなシャボン玉が入った「親子シャボン玉」が浮かび上がります。

すると、目をまんまるくさせた子どもたちから「すごい!!」「どうやってるのー!?」と声が次々に上がり、会場の盛り上がりは最高潮に。

私も娘と一緒にシャボン玉を追いかけるうちに、その魅力にすっかり引き込まれていきました。

主催者である「冒険シャボン玉研究所」の方にこのイベントの趣旨を伺うと、「子どもたちの笑顔を見ることができ、自分自身も楽しいから」とおっしゃっていました。

こちらが主催する数多くのイベントは、ほとんどがボランティアで行われているそうです。

そのことに驚いたのと同時に、親子で楽しい時間を過ごせて、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

そして印象に残ったのが、イベント中は子どもたちだけではなく、周りで見ている人たちもみんな笑顔だったこと。

子どもと手をつなぎながら、シャボン玉を追いかけるお父さん。

微笑ましく、子どもたちを見守るお母さん。

会場には、温かい笑顔と雰囲気が漂っていました。

シャボン玉は、さまざまな年代の人達を引きつける魅力があるんですね。

シャボン玉作りの体験ができました

大きなシャボン玉液のボールに「冒険シャボン玉研究所」手作りのシャボン玉吹き具を入れます。

その吹き具を宙にかざすと、お家で作っている何倍もの大きさのシャボン玉が次々と大空に舞い始めます。

4歳の女の子は「いっぱい触ったよー」「シャボン玉がキラキラしてた」と興奮気味に話してくれました。

お母さんも、こんなに喜んでくれるとは思わなかったそうです。

大阪から参加したお父さんは、イベントや駐車場が無料で提供されていることに驚いたそうです。

和歌山にいるとそれが普通のように感じられますが、実際にはありがたいことなんだと再認識しました。

シャボン玉は雨の日がおすすめ

シャボン玉といえば、青空の下で七色に輝いているイメージがありますよね。

しかし、実際は今にも雨が降りだしそうな湿度が高い日のほうが、シャボン玉を楽しむのに向いているそうです。

私も自宅で晴れた日と雨の日の両方で試してみました。

すると雨の日のほうがシャボン玉が長持ちし、小学1年生の娘も「なんで割れないの!?」と興味津々。

雨に濡れた道路に映るシャボン玉は、幻想的でした。

トイレットペーパーの芯やうちわの枠など身近なもので、子どもたちと道具を考えてみるのも楽しそうですね。

きっと子どもたちは想像を膨らませて、アイデアを出してくれるでしょう。

シャボン玉イベントに参加するには?

今回開催されたこのシャボン玉イベントは、ニュース和歌山や情報誌のリビングなどで周知されたそうです。

インターネットで「和歌山・イベント」と入力すると、今回のイベントの情報が出てきた、と教えてくださったお父さんもいました。

私は開催地のさぎのせ公園のウェブサイトから今回のイベント情報を入手しました。

晴れた週末は和歌山や大阪を中心にイベントが開催されているようなので、詳細はインスタグラムでチェックしてみてください。

多くの人が集まった今回のイベントは非常に評価が高かったため、またさぎのせ公園でも開催されるようです。

「冒険シャボン玉研究所」によるイベント。

和歌山や大阪などを中心に活躍されているそうなので、ぜひ一度参加してみてください。

基本情報

主催者:冒険シャボン玉研究所

日時:随時の休日午後(夜間開催あり)

場所:主に和歌山や大阪の公園など屋外

詳細はインスタグラムをチェックしてください。

開催地:さぎのせ公園

住所:和歌山県岩出市中島1183番地

電話:0736−63−5065

駐車場:有り

トイレ:2カ所

地域リポーター・衣笠 智子

お出かけスポット/重要文化財がある大庭園の芝生の上でお弁当を食べよう/公益財団法人琴ノ浦温山荘園(海南市) 2024/6/19

海南市にある「琴ノ浦温山荘園」に行ってきました。

大阪の実業家、新田長次郎氏が大正時代に自ら設計して作った庭園です。

一般公開されるまでは、新田氏の健康維持のための別荘でした。

また、迎賓館としても使用していたため皇族、華族が訪れています。

「温山荘」の名称は、新田氏の雅号である”温山”より命名されました。

この大庭園は2010年に国指定の名勝になり、建造物は重要文化財に指定されました。

庭園内では、海岸に面した立地を生かして海水を引き込んでいます。

そのため、潮の干満によって水位の上下が起こるのです。

これは潮入式池泉回遊庭園(しおいりしきちせんかいゆうていえん)という大変珍しいものとなっており、きれいな水でしか育たない生物が生息中。

現在の規模は1万8千坪にもなり、個人庭園としては日本最大です。

さらに、国の重要文化財の指定を受けた建物が3棟あります。

私は今回初めて訪れましたが、いろいろな発見があり大人でも楽しめました。

潮の満ち引きで浮き沈みする沢渡石

潮の満ち引きで浮き沈みする「沢渡石(さわわたりいし)」があります。

私が最初訪れたときは、引き潮だったため、池は穏やかでした(写真左)。

2回目は、満潮が近づいていたため、水車が激しく回っていました(写真右)。

海水と淡水が入り混じっているため、ボラやハゼ、うなぎなどたくさんの魚が生息しています。

タイミングが合えば、飛び跳ねる魚を見られることも!

また、芝生の上では飲食が可能でした。

外で食べるお弁当は格別です。

庭園内は本当に広いので、今回紹介したものを探しながら楽しい一日を過ごしてください。

小さな子ども連れの家族が多く来園しています。

※ごみ箱は庭園内には設置されていないため、ごみは必ず持ち帰ってください。

庭園内でのボール遊びは禁止となっています。

3棟の重要文化財を有する大庭園

1915年築の主屋では、躍動感のあるうさぎの欄間を見ることができます。

明治から大正時代に活躍した彫刻家・相原雲楽の作品です。

主屋は正面から見ると平屋建てに見えますが、裏側から望むと、二階建てになっています。

1920年築の茶室「鏡花庵」は、かやぶき屋根の素朴な外観が特徴の田舎屋風の建物です。

主屋から東にある門をくぐると二つの東池が見えてきます。

その間にある道が茶室へとつながる道です。

茶室への目印として、道の中ほど左側に石でできたタヌキの像が現れます。

1913年築の浜座敷は、敷地の南端、黒江湾を望む位置に建っています。

海を眺望するのに最適として、荘園内で最初に建設された建物です。

この頃はまだ、塩田もあったそうです。

こちらのふすまの引き手は、縁起がいいとされるコウモリ(蝙蝠)を表しています。

コウモリの引き手を見るのは初めてでした。

映画などでは、どちらかというと悪役のイメージとして描かれるため、コウモリが縁起のいいものだと知り驚きました。

いろいろな種類の石灯篭を探してみよう!

まず一つ目は、「マリア灯篭」。

江戸時代、九州の浦上から連れてこられ塩業に従事したキリシタン信徒がひそかに礼拝していたものと思われる。

そのため、隠れマリア様を彫りこみ、これに祈りをささげたという珍しい灯篭です。

教科書で、隠れキリシタンの話を習いましたが、実際にこういったものを目にしたのは初めてです。

温山荘園を訪れて良かったなと思いました。

かわいい石灯篭を発見しました。

ハートマークが彫られたものです。

「全国ご当地恋愛スポット」に入っているそうです。

また、このハートマークは、実は「猪の目」と思われるようです。

ほかにも、干支や茶道具、鹿と山が彫られたものなど、さまざまな石灯篭があります。

お子さんと一緒に探してみてくださいね。

庭園の散策途中に憩いの場で一休み(トンネル之口亭)

西池からの庭園の景観を見ながら、お茶を飲んでゆったりと一休み。

無料で飲める飲料サーバーが設置されています。

庭園に飛んでくるカワセミなどの写真も飾られていました。

周辺施設のパンフレットを設置してくれているのもうれしいですね。

プライベートビーチにつながる全長約37.7mの手掘りのトンネル

1915年に完成した手掘りのトンネル。

入り口はアーチ型に石積みした門を構え、補強された出口を抜けるとそこは新田長次郎のプライベートビーチへとつながっています。

プライベートビーチは、かつて子どもたちに人気の岩場と小さな浜辺が広がっていました。

今でも、絶景の一つです。

このトンネルの目的の一つは、海からの涼しい風を庭園に送り込むためだそうです。

ぜひ、大庭園をお子さんと一緒に探検してみてください。

私には見つけられなかった発見があるかもしれません。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370

連絡先電話番号:073-482-0201

営業時間:9:00~17:00(入園16:30まで)

定休日:月曜日(祝祭日の場合、翌火曜日休園)、その他年末年始

駐車場(台数):有り(約50台)

駐車場料金:(1回につき)障害者同乗車 無料、大型(観光)バス 1,000円

マイクロバス 800円 普通乗用車 300円、軽自動車 300円

利用料金:シニア(65歳以上)300円、大人(大学生含む)400円(20名以上 300円)、高・中・小学生200円(20名以上 150円)、障害者

無料(付き添いの方1名のみ料金は200円)

建物見学料:(主屋・浜座敷、2棟見学できます)1名につき100円

トイレの有無:有り

HP:https://www.onzanso.or.jp/

注意事項とお願い:ペットを連れての園内入場は不可(盲導犬、聴導犬は除く)

地域リポーター・大畑 いずみ

お出かけスポット/個性豊かな甲殻類たち/和歌山県立自然博物館(海南市) 2024/6/7

個性豊かな甲殻類を観察しよう

海南市にある、和歌山県立博物館の「水族館エリア」にスポットを当てていきます。

ここでは、約550種類6000点もの水の生き物を展示中。

その日によって展示されている生物が成魚から幼魚に変わっていたり、個体数が違ったり、同じ仲間の異なった生物が展示されているのです。

行くたびに、違う生物が見られるので何回も訪れたくなります。

その中から、個性豊かな甲殻類3選をご紹介します。

思わず「かわいい」と声が出てしまうトラフカラッパ

トラフカラッパは、「いろいろな生物エリア」に展示されています。

左右で異なる大きなハサミを持っていて、丸い見た目をしているのが特徴です。

しかし、どこがハサミで目なのかすぐにはわかりにくいですよね。

この形は、どこかヤシの実に似ていると思いませんか?

この生物の名前の由来は、カラッパ。

インドネシア語でヤシの実という意味です。

私が1回目に訪れた時は、成体(写真上)のトラフカラッパを展示しており、2回目には幼体(写真下)がいました。

幼体は、小さいだけでなく虎柄模様がまだ不明瞭で、小さくコロンとしたフォルムが愛らしく感じます。

この生物は、和歌山県の海にも生息しています。

長い脚が魅力のタカアシガニ

タカアシガニは、「和歌山の海・魚と棲み家」エリアに展示されています。

特徴は、何と言ってもこの迫力のある長い脚。

ここで展示されているタカアシガニの右脚の全長は、127cmもあります。

体も含めると、約4mにも及ぶ大きなものまでおり、世界最大のカニです。

ここでは、カニの脚の大きさを手にとって体感できるように、標本が展示されています。レバーをゆっくりと動かすと、カニのハサミが動くのです。

「レバーを下げた時にこわれても、おこられることはありません」と書いてくれているのが安心ポイント!

ぜひ、お子さんに触れさせてあげてください。

モクズガニは爪にファーをつけたおしゃれさん

モクズガニは、「池や川」コーナーに展示されています。

成体の最大平均甲幅は、5~6cm。

オスは、こげ茶色の毛がふさふさと生えたハサミを持つのが特徴です。

それがまるで、藻葛が絡んだように見えることからその名がつきました。

胴体に細いふんどしをつけているように見えるのがオスで、広い帯をつけているように見えるのがメスです。

モクズガニは、9月になると交尾・卵をかえすために川を下って海に出ます。

塩分の濃い水域から薄い水域まで、幅広く生息することができるのです。

このカニは非常においしいカニとして、日本では古来より重宝されてきました。

日本各地で食べられており、モクズガニをまるごと使ったお味噌汁が有名です。

ゆでガニ、蒸しガニに、カニみそをつける食べ方も人気ですよね。

私も、いつか食べてみたいです。

学芸員さんによる分かりやすい解説やコメントがあるのが、この水族館の魅力です。

大人から子どもまで飽きることなく楽しめます。

お子さんと一緒に行った時に、この記事に書かれている内容を話してあげてくださいね。

*注 今回ご紹介した魚の種類は取材時のもので、展示の内容は変更されることがあります。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370-1

連絡先電話番号:073-483-1777

営業時間:9 :30〜17:00 ※入館は閉館30分前まで。

定休日:月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

駐車場(台数):無料駐車場50台(障害者枠2台)

入館料:大人480円(20名以上の大人の団体は350円)

高校生以下は無料((高校生は学生証を提示)

*65歳以上の高齢者無料化制度あり

(マイナンバーカード・免許証など年齢の確認できるものを提示)

*障害者等無料化制度あり(障害者手帳を提示)

*県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は入館料無料

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・大畑 いずみ

おでかけリポート/親子で楽しむ海の世界/白浜海中展望塔(白浜町) 2024/5/24

ダイバーのように海に潜ることはなかなかできませんが、白浜には気軽に海中散歩を楽しめる、とっておきの場所があります。

「白浜海中展望塔(コーラルプリンセス)」は、「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE(シラハマキーテラス ホテルシーモア)」から、海上の橋でつながった全天候型展望塔です。

海と魚が大好きな子どもたちと一緒に、先日親子で訪れてみました。

展望塔までワクワクの道のり

ホテルの地下1階から徒歩で展望塔まで向かいます。

潮風を浴びながら、階段を下りてトンネルをくぐったり、橋を渡ったり。

展望塔までの道のりも、子どもにとっては大冒険です。

展望塔の海底まで下るらせん階段は、少し狭くて急です。

しかし、さすが水深8メートルまで行けるということで、いい運動になりました。

子どもたちは「よいしょ、よいしょ」。

私は軽く「ぜぇ、ぜぇ」。

エレベーターはないので、帰りの「抱っこ~!」は、さらにいい運動と筋トレになりました。

海の世界に、おじゃまします!

海底に着くと、大小さまざまな魚が泳いでいる様子に、子どもたちは「おさかなさん~!」と大喜び。

360度、12ヵ所に丸窓があり、チヌやグレなど約30種類の魚を見ることができます。

天候の具合などで視界が悪い時は、事前に教えてもらうことができ、料金が割り引きになるそうです。

壁には、ここで出合える魚のイラストと名前が描かれています。

私はなかなか魚の名前が覚えられないのですが、どんな魚が見られるのか勉強になりました。

魚が見られない時もあるようですが、それが自然の世界。

「白良浜に行っているのかな?千畳敷かもしれないね」

というふうに、魚がどこにお出かけしているのか、子どもと一緒に想像してみるのも楽しいです。

そしてこの日は、窓のお掃除をするダイバーさんに遭遇しました。

子どもたちは憧れの存在に出会えて大興奮!

海の中で泳ぐ本物のダイバーさんに、何度も手を振っていました。

海上ピクニックもおすすめ

海上展望室からは、白良浜海水浴場や円月島を見ることができます。

こちらには、テーブルや椅子があり、食べ物や飲み物の持ち込みが可能です。

ホテルで売っているパンやレストランのランチボックスを持ち込み、海を見ながら子どもとのんびりカフェタイムを過ごすのもぜいたくですね。

普段は何気なく見ている海面。

時には視点を変えて、中から眺めてみることも新鮮な体験です。

また広い世界と、白浜の自然の美しさを、親子で感じることができた一日でした。

基本情報

白浜海中展望塔(コーラルプリンセス)

所在地(住所):和歌山県白浜町 1821

連絡先電話番号:0739-43-1100 (HOTEL SEAMORE代表)

営業時間:9:00~16:30(最終入場16:00)

定休日:年中無休

利用料金:大人(中学生~)800円

視界不良時500円

小人(3才~)500円

視界不良時300円

駐車場:有

トイレの有無:有 (HOTEL SEAMORE内)

地域リポーター・渡辺なぎ子

おでかけリポート/プチリゾート旅行気分を満喫/SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE 2024/5/17

「たまにはのんびりリゾート旅行!」

なんて思うこともなく、暮らしに追われる日々を過ごしています。

しかし、ここは日本屈指のリゾート地、白浜です。

先日、「白浜海中展望塔」に親子で出かけてみたところ、思いがけずリゾート旅行気分を味わうことができました。

入ったとたんに旅行気分

向かったのは、「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE(シラハマキーテラス ホテルシーモア)」です。

「白浜海中展望塔」は、ホテルの敷地内にあります。

広いエントランスに一歩足を踏み入れると、そこは洗練されたおしゃれな空間。

「あれ?旅行に来たのかな」と錯覚しました。

普段はなかなか入る機会のないホテルの優雅な雰囲気に、子どもたちは少しソワソワ。

私も、スパやジムなどの案内板を見てはキョロキョロ。

「もう少しきれいな格好をしてきたら良かった~」と思いながらも、歩いているだけでぜいたくな気分を味わいました。

子どもも大満足のビュッフェレストラン

昼食は、ホテル内にある「by the ocean」へ。

手作り生地を使った焼きたてピザや、揚げたての天ぷら、すし、地元の梅干しコーナーなど、見ているだけでも楽しい空間です。

ポテト、唐揚げ、うどんなど、子どもが喜ぶメニューも充実していました。

子ども用の椅子や、食器の貸し出しもあります。

雨の日に訪れたいプレイルーム

2階には、キッズエリアがあり、ボルダリングやおもちゃで自由に遊ぶことができます。

宿泊客だけでなく、地元の人も利用できるのがうれしいです。

子どもは初めてのボルダリングに挑戦。

ふかふかのマットに倒れ込み、笑い転げていました。

迷う時間も楽しいパン屋さん

紀南の方言で「とても」を表す「てち」を店名にした「TETTI BAKERY&CAFE」。

ホテルに入った瞬間から、焼きたてパンのいい香りが漂っています。

30種類以上のパンが並び、どれにしようか迷ってしまいました。

パンを買うためだけにでも通いたくなる、「てち」美味しいパン屋さんです。

夢のような足湯時間

テラスには、海と一体となっているような美しい「インフィニティ足湯」があります。

誰でも無料で利用できるとのこと。

ありがたいことに、タオルの貸し出しまであります。

まだ幼い子どもたちにとっては、初めての「温泉」。

私も足湯に入れるとは思っていなかったので、思わず「気持ちいい~」と言うと、子どもたちも一緒に「気持ちいいね~」と言います。

太平洋を眺めながら、ただただゆったりとした時間を過ごしました。

ほんの数時間の滞在でしたが、たまにはこのようにぜいたくな時間を過ごしてみるのも、いいものですね。

「ホテルは旅行者だけのもの」と思っていましたが、地元の人も気軽に利用できることがとても新鮮でした。

非日常的な空間を味わうことができる白浜の魅力を、また発見することができました。

基本情報

所在地(住所):和歌山県白浜町 1821

連絡先電話番号:0739-43-1100 (HOTEL SEAMORE代表)

定休日:年中無休

利用時間:「by the ocean」朝の部 7:00~10:00(L.O 9:30)

昼の部 11:30~14:30(L.O 14:00)

夜の部 17:30~21:30(L.O 21:00)

「プレイルーム」8:00~24:00(一部のエリア)

「TETTI BAKERY&CAFE」7:00~18:30

「インフィニティ足湯」7:00〜23:00

駐車場:有

トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

おすすめスポット/一日中遊べて豊かな自然にも触れられる公園/和歌山県植物公園緑花センター(岩出市) 2024/5/2

いつもの公園もいいですが、紀南地方から車で約1時間、少し足を伸ばせばハイキングやお花見、大型遊具で一日中遊べる。

そんな公園「和歌山県植物公園緑花センター」をご紹介します。

岩出市の南側にあり、京奈和自動車道の岩出根来ICから車で3分と便利です。

園内はとても広く、敷地に入るとまず目に入るのは大迫力のパノラマ花壇。

県内随一の広さを誇る花壇では、2万株の季節感あふれる花や、新しい品種の花を一年中楽しめます。

花壇の下には芝生が広がっているので、敷物を広げてお花見弁当を堪能することもできます。

大型遊具で思いっきり遊ぼう!

花壇から先へ進むと「ハス池」があり、その先は「わんぱく広場」につながります。

わんぱく広場には、この公園の最大の魅力である大型遊具の「プラントパーク」があります。

プラントパークにはクルクル回る滑り台や、網でできた橋などがあり、大人でも渡るのはドキドキするのではないでしょうか。

わが家の小学1年生の娘は、この橋が気に入ったようで何度もチャレンジ。

初めは恐る恐るだったのが、だんだんとスムーズに渡れるようになり、満足気でした。

網のスロープもあり、遊んでいるだけで自然と体力がつきそうです。

その他、ボルダリングやアスレチックにも挑戦することができました。

小さな滑り台や、かわいいアニマルスイングもあるので、未就学のお子さんでも安心ですね。

敷地が広いため、バドミントンをしたり、フリスビーをしたり、皆さん思い思いに過ごしている様子で、子どもたちの楽しそうな歓声に包まれていました。

たくさん遊んだあとは熱帯地方に生育する観葉植物を見に温室へ

温室の中は、サボテンなどの亜熱帯植物やハエトリグサなどの食中植物が所狭しと植えられています。

うちの子は食中植物に興味津々。

その他園内には、75品種350株が植えられているバラ園があり、美しい姿と香りを堪能することができます。

梅は1月下旬から開花し始め、ソメイヨシノやベニシダレザクラ、ヤエザクラなどの桜は3月下旬から4月上旬に見頃を迎えます。

週末には、クラフト体験や水彩画教室、音楽のイベントも開催されていますが、事前予約が必要なものもあるようです。

これだけ遊べて駐車場・入園料無料はうれしいポイント。

売店はありますが、お弁当を持って行くのがお薦めです。

施設内には授乳室やおむつ交換台も用意されていて、トイレも各所に設置されています。

丸一日遊べて豊かな自然にも触れられる!

そんな公園にぜひ足を運んでみてください。

基本情報

所在地:和歌山県岩出市東坂本672

電話番号:0736−62−4029

営業時間:9:00〜17:00(入園は16:30まで)

定休日:火曜日(12月・1月は火曜と水曜が定休日)

駐車場:有り(約500台)

利用料金:入場無料 教室やイベントによって参加費あり

トイレ:有り

地域リポーター・衣笠 智子

イベントリポート/親子で楽しむ絵本の読み聞かせ/和歌山県立紀南図書館(田辺市) 2024/4/19

絵本が大好きなわが家の子どもたち。

和歌山県立紀南図書館でおはなし会が開催されているということで、親子で初めて参加してみました。

会場は、「県立情報交流センターBig U」内の研修室3です。

図書館を通り過ぎて少し奥に行くと、入り口で大きなうさぎさんがお出迎え。

会場は、たくさんの絵本やぬいぐるみで飾られています。

初めての場所で緊張気味だった子どもも、大好きなキャラクターのぬいぐるみを見つけ、一瞬で笑顔になりました。

床にはマットが敷かれ、靴を脱いで子どもと一緒に座ることができます。

鈴がリンリン、おはなしの世界へ

まずは「ゆうゆうおはなし会」キャラクターの「ゆうちゃん」人形が登場。

みんなにあいさつをしてくれました。

「お部屋が少し暗くなるけれど、大丈夫かな?」との声かけがあり、鈴の音が鳴ると明かりが少し暗くなりました。

まずは本を用いず、おはなしを楽しむストーリーテリングから始まりました。

子どもたちはじっと耳を傾けます。

私も、頭の中でお話を思い描いてみました。

部屋が明るくなると、今度は箱の中から絵本が出てきたり、大きな紙芝居が登場したり。

次から次へと物語りに引き込まれていきます。

この日は12月ということで、クリスマスの絵本をたくさん読んでもらいました。

最近「サンタさん」を覚えた娘は、「あ、サンタさん」、「またサンタさん」と、なかなか気になる存在になったようです。

楽しいしかけでいっぱい

今回は「冬の拡大版」で、通常30分間のところ1時間の開催でした。

子どもが最後まで集中していられるか心配でしたが、ところどころに歌や手遊びもあったため、控えめな娘もひっそりと参加し、楽しんでいました。

最後はパネルシアターです。

幻想的に光るクリスマスの風景と、「ジングルベル」の音楽。

まるで夢の中にいるようでした。

出口では、手作りサンタさんのプレゼントをいただきました。

帰宅後もずっと握っていて、子どもの宝物になったようです。

私はテーマパークに行った後のような、ほっこりとした温かい気持ちになりました。

大人になってから誰かに絵本を読んでもらうことはなかったので、「絵本って楽しいな」と純粋に感じることができました。

「ゆうゆうおはなし会」は、毎月第1、第3、第5日曜日の午前11時から11時30分に開催されています。

入場無料、予約不要で誰でも気軽に参加することができます。

おはなしをしてくださるのは、和歌山県立紀南図書館おはなしボランティアゆうゆうの皆さん。

一人一人に個性があり、私もおはなしに引き込まれていきました。

「こんなふうに読んであげたいな」と、絵本の読み方の勉強にもなりました。

初めて行く場所は、親子でいつも緊張してしまいます。

しかし少しだけ勇気を出して出かけてみると、地域にはこんなにも温かく迎え入れてくださる場があることを実感しました。

どこにおでかけしようかなと悩む週末、私自身が楽しむためにも、子どもたちとまた一緒に参加したいと思います!

基本情報

所在地(住所):田辺市新庄町3353-9(県立情報交流センターBig U内)

連絡先電話番号:0739-22-2061

営業時間:平日 9:00~19:00 土日祝 9:00~18:00

定休日:月曜日(ただし、祝日及び振替休日は開館、翌日が休館)

館内整理日(毎月第2木曜日、1月については4日)

年末年始(12月29日から1月3日)

資料点検期間

駐車場:有

(公衆)トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

お出かけスポット/出合えたらラッキーな生き物&竜宮城の乙姫様に出合える?/和歌山県立自然博物館(海南市) 2024/4/12出合えたらラッキーな生き物たち!

海南市にある和歌山県立博物館の「水族館エリア」にスポットを当て、ご紹介していきます。

ここは、ダイビングが趣味の私の大好きなスポットです。

小学校や幼稚園の児童・園児が社会見学で訪れる施設でもあります。

出合えたらラッキーな生物って?

竜宮城の乙姫様に出合える?

どういうことか、今からご説明していきます。

ある瞬間に出合えたあなたはラッキー!

トップバッターは、チンアナゴと同じ水槽で暮らす「ネンブツダイ」です。「和歌山の海・魚と棲み家エリア」で見ることができます。

この魚は、他の肉食魚に捕食されないように、常に群れになって生活します。しかし、繁殖期に入ると群れから外れ、ペアで寄り添い泳ぐようになるのです。オスは積極的に求愛し、他のオスを追い払います。

繁殖期は、産卵期の6〜8月の水温が21℃前後のときです。

オスが受精卵を口いっぱいに含み、卵がかえるまでの8日間口内で保護、保育する姿が見られるのが特徴です。

保育中、オスは餌を取りません。

この期間、口をパクパクと動かして新鮮な海水を送り続けるために、卵を口の中で転がしつつ、敵に食べられるのを防ぎます。

私は、6月の白崎海岸で水温が23℃、9月の白浜で水温28.6℃のときに、この感動的な光景に出合えました。

ところで、ネンブツダイという名前はどこから来たのでしょうか?

オスが口内保育中に口をパクパク動かしている様が、念仏を唱えているように見えるからです。

また、繁殖期が近づくと日中隠れていた岩陰から浅い場所に夕方出てきて、ぶつぶつと何かをつぶやくような求愛の音を出すのです。

どんな音なのか興味があります。

出合えたらラッキーなポイントは、口内保育を見られるかどうかです。

1シーズンで平均して6〜7回の産卵行動を行うといわれているため、出合える確率は高いといえるでしょう。

自然界のオスは、子育てに積極的でうらやましい。

人間のパパももっと育休が取りやすくなり、子育てにもっと参加できるといいですね。

缶の中からこんにちは ミジンベニハゼ

2番目は、「ミジンベニハゼ」です。

この魚は、いろいろな生物エリアで見ることができます。

この写真を見て、「どうしてこの水槽には空き缶が置いてあるの?」と思いませんでしたか?

答えは、この魚の潜む場所だからなのです。海中では、砂底にいる貝殻やダイバーが沈めた瓶を自分のすみかにしています。

出合えたらラッキーなポイントは、空き缶からひょっこり顔を出している姿!

全長は大きくても3cmほどと小さくて愛らしく、ひょっこり顔を出している姿はたまらないです。

ダイバーによる水中写真もよく撮影され、人気があります。

照れやさんであるため、顔をなかなか出してくれず見られないことも……。

担当飼育員さんのポップから、魚の注目ポイントが分かるのもありがたいです。

竜宮城の乙姫様を発見

このエビは「オトヒメエビ」といいます。

名前の由来は、鮮やかな体色のうえに細長い触角や脚を広げた姿が、竜宮伝説の乙姫を想起させることから付けられました。

オトヒメエビも、「いろいろな生物エリア」で見ることができます。

成体の体長は40〜60mmほど。

魚類をクリーニングする習性があるため、共生関係にあると考えられています。

また、浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息しており、ダイビングの経験上潜っても全貌をはっきり見ることは難しいため、うれしい展示です。

常につがいをなして同居し、雌雄の結びつきが強い生物として知られています。

いい夫婦(11月22日)の日に、賞を受賞できそうな仲のよさです。

何回も訪れることで、いろいろな発見ができる楽しみがこの水族館にはあります。

お子さんとぜひ、お気に入りの生物を探しに出かけてみてください。

*注 今回ご紹介した魚の種類は取材時のもので、展示の内容は変更されることがあります。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370-1

連絡先電話番号:073-483-1777

営業時間:9 :30〜17:00 ※入館は閉館30分前まで。

定休日:月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

駐車場(台数):無料駐車場50台(障害者枠2台)

入館料:大人480円(20名以上の大人の団体は350円)

高校生以下は無料((高校生は学生証を提示)

*65歳以上の高齢者無料化制度あり

(マイナンバーカード・免許証など年齢の確認できるものを提示)

*障害者等無料化制度あり(障害者手帳を提示)

*県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は入館料無料

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・大畑 いずみ

お出かけスポット/重要文化財の建物にいろいろな時代のひな人形が大集合/公益財団法人琴ノ浦温山荘園(海南市) 2024/3/29

「あかりをつけましょ ぼんぼりに おはなをあげましょもものはな」

今年で10年目の開催となる行事、「温山荘の雛(ひな)まつり」にひな飾りを見に行ってきました。大正後期から昭和時代のひな人形が一堂に会して、展示されています。

ひな人形と一言でいっても、時代によって顔の形や表情、衣装の生地が違っているため、一体一体じっくり見たくなります。

ここで展示されているひな人形は、人形の管理をしている方が旧家から預かったものや、海南駅に展示されていたもの、知人から借りたものが展示されています。

ひな人形のルーツとは?

ここで、簡単にひな人形について説明します。

ひな人形のルーツは諸説ありますが、一説では、紙で作られた人形(ひとがた)だと言われています。

この人形で厄を身代わりさせ、川や海に流すことで厄を落とすという風習は、源氏物語にも出てくるほど歴史が古いのです。

この風習は「流し雛」と呼ばれます。和歌山市加太にある淡島神社では、毎年3月3日に奉納されたひな人形を白木の舟に乗せ、海に流す神事が執り行われています。

現在のひな祭りは、女の子が生まれたときに、無事に成長することを願って飾られる人形へと変わりました。

小さくて丸いひな人形と、御所を模した館の中に内裏びなを置く御殿飾り

ダンスホール(主屋の一階)に展示されているひな人形からご紹介します。

小さくてころんとしたおひな様や、御所を模した館の中に内裏びなが飾られていました。

どれも初めて見るものばかりです。

大正中期ころから、小型のものや御殿飾りのセットが流行し始めたそうです。

立派な牛車と、打ち出の小づちも展示されていました。

登録有形文化財に指定されている主屋には、豪華絢爛(けんらん)なひな人形が大集合!

主屋では、いろいろな種類のひな人形がたくさん展示されています。

ダンスホールに展示されていたひな人形と比べてみても一目瞭然。

調度類が増え、色鮮やかになってきています。

そして、衣装もひとえだった物が十二単(ひとえ)に変わっていることに気づきましたか?

年代ごとに登場人物が増えたり、細かった目が少し大きくなったり、にこやかな表情に変わってきているのが分かると思います。

おひな様は、一人で一体すべてを作っているの?

私は「人形姫」(著:山本幸久)という小説を読むまで、ひな人形は一人の職人が一体すべてを作り上げているのだと思っていました。

しかし、違うのです。

頭師(かしらし)、織物師、小道具師、手足師、髪付師、着付師の5部門に別れた分業制なのです。

だからこそ、繊細な表現ができるのだなと感じました。

微笑みのおひな様

微妙な角度や明るさで、微笑みの表情が現れるそうです。

頭師の腕の見せどころと言えますね。

写真で撮った後の画面上で見る方が、微笑まれているようです。

私の写真のおひな様はどうでしょうか?

あなたも、おひな様の微笑みが見られる写真を撮ってみてください。

遊び心を感じる展示に魅了される

私は、お琴の上に五人囃子(ばやし)が乗っている展示方法に魅了されました。

遊び心を感じませんか?

五人囃子は太鼓、大鼓、小鼓、笛、謡で構成されています。

向かって右から、音の大きい順に並べられていたのをご存じでしょうか?

彼らには、女の子が元気に育つようにと応援の意味が込められています。

重要文化財に指定の浜座敷にもいろいろなタイプのおひな様が大集結

浜座敷では、年代ごとの違いを感じられる展示がされています。

顔の形、目の大きさ、衣装などをよく見ると違うことに気づくと思います。

真ん中の三人官女だけが結婚していると知っていましたか?

真ん中の官女は、よく見ると眉をそり、お歯黒をつけています。

これは昔、女性が結婚していることを表していたものです。

私は今回取材するまで、一人だけ結婚していることを知らなかったので、見ていて楽しかったです。

じっくり観察してみてください。

関西と関東で持ち物が違った「三人上戸」

一般的に、「笑い上戸」「泣き上戸」「怒り上戸」といわれる三人上戸。

今回の展示を見るまで、関西と関東で持ち物が違うことを知りませんでした。

関西では、ほうき、ちりとり、熊手です。

関東では、日傘、くつ台、雨傘を持っています。

大庭園にいる隠れおひな様を探そう

大庭園のいろいろなところに、石に描かれたおひな様が置かれています。

探しながら散策するのも楽しいのではないでしょうか?

ぜひ、お子さんと探しながら歩いてみてください。

この記事を参考に、お子さんにひな人形について説明しながら巡ってみてくださいね。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370

連絡先電話番号:073-482-0201

営業時間:9:00~17:00(入園16:30まで)

定休日:月曜日(祝祭日の場合、翌火曜日休園)、12/1~2月末日

駐車場(台数):有り(約30台)※和歌山県立自然博物館の看板に沿って曲がったところにあります。

駐車場料金:(1回につき)障害者同乗車 無料、大型(観光)バス 1,000円

マイクロバス 800円 普通乗用車 300円、軽自動車 300円

利用料金:シニア(65歳以上)300円、大人(大学生含む)400円(20名以上 300円)、高・中・小学生200円(20名以上 150円)、障害者

無料(付き添いの方1名のみ料金は200円)

建物見学料:(主屋・浜座敷、2棟見学できます)1名につき100円

※「温山荘のひな祭り」は無料で見学できます

トイレの有無:有り

HP:https://www.onzanso.or.jp/

注意事項とお願い:ペットを連れての園内入場は不可(盲導犬、聴導犬は除く)

地域リポーター・大畑 いずみ

おでかけリポート/親子で一緒に訪れたい神社/廣八幡宮(広川町) 2024/3/14

神社に行くといつも、私はとても緊張してしまいます。

手水の作法、二拝二拍手一拝、参道の真ん中を歩かないように。

何度行っても「大丈夫かな」「こうだったかな」といろいろと頭で考えてしまいます。

安産祈願、お宮参り、七五三のときにはもう大変です。

ネットで初穂料の封筒の書き方、服装やマナーをいろいろ調べても、やっぱり不安。

本来の目的がなんだったかも忘れてしまうほどに、肩に力が入ってしまいます。

しかし先日、広川町の廣八幡宮にお伺いする機会があり、家族でとても楽しい時間を過ごしました。

事前に廣八幡宮のインスタグラムで、朱色の本殿や季節行事の美しい写真に見入っていたため、少し緊張はしつつも、観光気分で出かけました。

「津波があったら八幡さんへ」

廣八幡宮は、約1,500年前の6世紀中ごろに建立されました。

室町時代に造営された本殿をはじめ拝殿、楼門などが国の重要文化財に指定されています。

1854年に広川町を襲った大津波の際、濱口梧陵が稲むらに火を放ち、多くの村人が廣八幡宮に避難しました。

現在も津波の避難場所に指定され、近隣の子どもたちは「津波があったら八幡さんへ」の合言葉のもと、毎年11月5日の「世界津波の日」には、避難訓練が実施されています。

改めて、「神社」とは?

今回訪れた廣八幡宮では、宮司さんご一家にお話を聞く機会がありました。

「宮司さんになりたくてなったのですか?」

「神職に就くための学校があるのですか?」

「祝詞の役割ってなんですか?」

「神社はどのように経営されているのですか?」

「神様ってなんぼおるんですか?」

普段は聞くことのできないようなことも、一つ一つ丁寧に答えてくれました。

「うちにはサンタさんもいましたよ~」と、ご家族で楽しそうに話してくれた姿がとても印象的でした。

少子化が進み、地域の氏子さんも年々減ってきているとのこと。

後継者不足や、資金面での問題など、神社が抱える課題も数多くあることを知りました。

「神社」に行ってみよう

3月17日(日)には境内で「わ。マルシェ」が開催されます。

広川町産小麦を使用したピザづくり体験や、地元の食材を使ったお店、ワークショップなどが展開されます。

これまでにも、舞殿で神様に奉納するライブやフラメンコなど、さまざまなイベントが開催されてきました。

地域とのつながりを大切にする廣八幡宮。

「まずは神社に足を運んでみてほしい」との言葉に、「神社ってこんなにも気軽に訪れていいところなんだ」と、少し気持ちが軽くなりました。

子どもたちは、ぬれると文字が浮かび上がってくる「みずみくじ」や、足元のどんぐりを見つけては大喜び。

秋には近所の子どもたちも訪れる、どんぐりスポットだそうです。

「神社ってどんなところなんだろう」と、普段の暮らしの中で改めて考えてみることはなかなかありません。

しかし、このように、神社の歴史や地域とのつながりについて、ときには思いをはせてみることも楽しいな、大切だな、と感じました。

なにか特別なことがなくても、難しいことを考えなくても、地域の神社を訪れ、子どもと一緒に、また穏やかな時間を過ごしてみたいと思います。

基本情報

所在地(住所):和歌山県広川町上中野206

連絡先電話番号:0737-63-5731

駐車場:有

(公衆)トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

おでかけリポート/親子で学んで楽しむ水族館/京都大学白浜水族館(白浜町) 2024/3/8

以前JR白浜駅を訪れた際、駅構内に「京都大学白浜水族館」の水槽があるのを見つけました。

魚を見ることが大好きなわが家の子どもたちは、水槽にいる魚やエビを見て大喜び!

実際の京都大学白浜水族館にも訪れてみたいと思い、先日親子で行ってみました。

水族館は円月島の対岸にあり、砂浜は多くのダイバーでにぎわっていました。

「ダイバーたちは、海の中でどんな生き物に出合うんだろうね」と子どもたちと話しながら、水族館へ。

紀南の海の豊かさを、観て、学ぶ

京都大学白浜水族館は、「観て、学べる水族館」として京都大学が運営しています。

展示されている約500種の生き物はすべて、白浜周辺で暮らす生き物だそうです。

水族館の最初の扉が開くと、目の前には水量240トンもの大きな水槽がお出迎えです。

大きな魚やサメ、たくさんの魚が泳ぐ様子を見て、子どもたちは大興奮。

ヒトデを見つけて「お星さま~!」と言ったり、

エイを見つけて「お顔ニコニコ!」と言ったり、

目の前で見る海の生き物たちをとても楽しんでいました。

小さな子どもと一緒に楽しむ水族館

高い位置にある水槽は、このように、どうしても水槽を見るたびに抱っこになってしまいます。

しかし、こちらでは「子ども用踏み台」の無料貸し出しがあり、小さな子どもも自分で上って、水槽を見て楽しむことができます。

おむつの交換台が2カ所あるのも、小さな子ども連れにはうれしいですね。

館内に階段や段差はなく、車いすやベビーカーでもスムーズに移動できます。

一時間ほどで、子どもたちと館内をゆっくり見て楽しみました。

おうちで楽しむ水族館の思い出

水族館の入り口には、来館記念スタンプがあります。

かわいいタコのイラストに、魚や円月島、飛行機が描かれたスタンプカードを、子どもたちは大切に家に持って帰りました。

塗り絵の無料配布もあり、一冊ずついただいてきました。

帰宅後も水族館で見た魚たちを思い出しながら、子どもたちは塗り絵を楽しんでいました。

新しい発見を求めて

今回初めて京都大学白浜水族館を訪れてみて、心に残ったことがあります。

それは、「身近な生き物にも、まだまだ分からないことがたくさんあり、それらを一つずつ解明するために、多くの研究が進められている」という言葉です。

「大学が運営する水族館はどんなところかな」と思っていましたが、一つ一つの水槽に生き物の特徴などの解説があり、子どもと一緒に私も多くのことを学ぶことができました。

また、館内の至るところに水槽観察・スケッチ用の机付きの椅子がありました。

水槽の前まで運んで使用できるとのことです。

いつか子どもたちと一緒に、海の生き物を目の前でスケッチしながら、私もまた新しい発見をしてみたいと思います。

基本情報

所在地(住所):和歌山県白浜町459

連絡先電話番号:0739-42-3515

営業時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

定休日:なし(年中無休)

駐車場(台数):40台 無料

利用料金:大人(高校生以上)600円 小人(小・中学生)200円

(公衆)トイレの有無:有

車いす・ベビーカー各2台が貸出可能

地域リポーター・渡辺なぎ子

お出かけスポット/大きな虫眼鏡でたくさんの生物を観察してみよう!/和歌山県立自然博物館(海南市) 2024/3/1

大きな虫眼鏡で観察しよう!

ご紹介するのは、海南市にある「和歌山県立自然博物館」です。

この場所は、私が小さい頃から何度も訪れた思い出の場所。

おいっ子が生まれた後も、度々連れて行った場所でもあります。

3歳頃に彼を連れて行った時には、水槽ごとに「なに?なに?」を連発しながら走っていました。

そして、高校生以下は入館料が無料のため、小さな子どもを連れて気軽に行ける水族館となっています。

私がお薦めしたいのは、「いろいろな生物」エリアです。

ここには小型水槽が40個あり、大きな虫眼鏡で観察できるようになっています。

肉眼では気づかない細部まで生き物を知ることができるのが魅力。

ダイビングを趣味とする私が、今回お薦めする生物は3種類です。

よちよち歩きがたまらなくかわいいイロカエルアンコウに会いに行こう

トップバッターは、イロカエルアンコウ。

イロカエルアンコウの餌は、小魚やえびです。

小魚やえびはプランクトンや藻を食べています。

この魚の一番の特徴は、背びれのとげの先にある餌に似せた

「エスカ」をピロピロさせて獲物をおびき寄せることです。

大きな虫眼鏡で、鼻先にある「エスカ」を観察してみてください。

しかし、いつでも「エスカ」をピロピロ動かしているわけではありません。

もし見られたら、あなたはラッキーです!

「エスカ」をピロピロさせているかわいい動画がこちらです。

https://www.youtube.com/watch?v=I04D4a372Jo

(提供:長崎ペンギン水族館様)

この生物のかわいいところは、なんといっても胸ビレ・腹ビレをまるで手足のように使って海底をよちよちと歩く!?姿。

ダイバーの間でも人気の魚です。

展示されていたのは黄色い個体でしたが、赤や茶などいろいろな色の種類がいます。

この魚は和歌山県の海でも見ることができます。

この日は、観察しているとよちよち歩いていたイロカエルアンコウが、運よく目の前で立ち止まりました。

そして、胸ビレをあげて、まるで「よっ!元気?」とあいさつしてくれているような最高の場面に出合えました。

とても愛くるしかったです。

海の妖精アオウミウシを観察してみよう

アオウミウシは、日本で最も有名なウミウシの一種で、和歌山県の海でも見ることができます。

体長3㎝と小さい生物です。

殻を消失することで進化した、巻貝(軟体動物)の仲間といわれています。

全身がきれいな青色をしており、黄色の縦線が1本と、その両側にも黄色の斑紋が入っています。

赤い触角と、身体の後方に花のような物(えら)がついているのが特徴です。

ウミウシは、色鮮やかな種類がたくさん!

ウデフリツノザヤウミウシという種類は、お子さんに人気のポケットモンスター「ピカチュウ」に似ていて、ダイバーの間でも「ピカチュウ」の愛称で親しまれています。

とってもかわいいウミウシです。

興味を持たれた方は、お子さんと図鑑で調べてみてください。

2024年の干支、タツノオトシゴを見てみよう

このフォルムに見覚えありませんか?

そうです!今年の干支の「タツノオトシゴ」です。

タカクラタツは中型のタツノオトシゴ。

全長が15〜22cmほどの大きさになると言われており、和歌山県の海でも見ることができます。

下を向いているこの表情、かわいいと思いませんか?

きれいな黄色い身体に、伸びた口が特徴です。

虫眼鏡で見ると口の先だけ透明で、背面に3対の黒色の斑点があるのが分かります。

大きな虫眼鏡のおかげで、肉眼では分からない細部まで観察でき感動しました。

ぜひ、お子さんといろいろな生物を観察して、たくさんの発見をしてください。

*注 今回ご紹介した魚の種類は取材時のもので、展示の内容は変更されることがあります。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370-1

連絡先電話番号:073-483-1777

営業時間:9 :30〜17:00 ※入館は閉館30分前まで。

定休日:月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

駐車場(台数):無料駐車場50台(障害者枠2台)

入館料:大人480円(20名以上の大人の団体は350円)

高校生以下は無料((高校生は学生証を提示)

*65歳以上の高齢者無料化制度あり

(マイナンバーカード・免許証など年齢の確認できるものを提示)

*障害者等無料化制度あり(障害者手帳を提示)

*県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は入館料無料

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・大畑 いずみ

イベントリポート/川の始まりはどんなところ?/和歌山市民の森・源流体験学習会(奈良県川上村) 2024/2/22

最近、息子と「紀の川」について学ぶ機会がありました。

紀の川は全長約136キロメートル。

「大台ケ原」を源流として奈良県では「吉野川」、和歌山県に入ると「紀の川」と名前が変わり海へとつながっています。

川について学ぶ中で、息子に「山に雨が降って川となり、海に流れて、また雨になることを繰り返す」と水の循環について説明しました。

すると息子から「川の始まりってどんなところなの?」と質問が。

この質問にうまく答えられず、私自身も川の始まりを見たことがないと気づきました。

そんな時に和歌山市報で知ったのが、「和歌山市民の森づくり・源流体験学習会」です。

紀の川・吉野川上流の奈良県川上村にある「水源地の森」を散策するイベントで、私は「川について学べるよい機会だ」と思い、早速申し込みました。

危険生物対策は必須

学習会が開催されたのは10月。

わが家は9月下旬に、学習会に参加できるという通知を受け取りました。

資料には当日のスケジュールとともに、散策ルートには危険箇所があることや、危険生物についての注意を促す説明文がありました。

「ニホンマムシ」「オオスズメバチ」「ダニ類」「ヤマビル」と、よく耳にする危険生物たちです。

小学生たちに人気の高いサバイバルについて書かれた本を読むのが好きな息子は、「リアル、サバイバルだ!」と大喜び。

野外活動が苦手な私は、「危険なイベントに申し込んでしまった」と不安になりました。

でも源流の森に行くのは「手つかずの森に行く」ということ。

自然には危険がつきものですよね。

案内文を読み自分たちでできる対策をして、当日に備えました。

なぜ奈良に「和歌山市民の森」があるの?車内でお勉強

当日午前7時30分、和歌山市役所前からバスに乗って川上村へ出発。

到着するまで、和歌山市環境政策課の職員さんからのお話とビデオ鑑賞があり、川上村と和歌山市民の森について学びました。

・川上村は、「下流にはいつもきれいな水を流します」という思いのもと、1996年に「川上宣言」を発信して天然林の管理保全をしてきた。

・和歌山市は、川上村と「吉野川・紀の川水源地保護に関する協定」を結んで、水環境の保全、創出を図っている。

・市民の森は、伐採により荒廃が進んだ森を和歌山市が借り受け、和歌山市民が伐採などの山の仕事が体験できる場として活用しながら、森を守ってきた。

・かつて荒廃していた場所は、和歌山市民の森として約20年間整備してきたことで森が育ってきている。

どれも知らないことばかり。

紀の川の恩恵を受けているにもかかわらず、自分が不勉強であったことを知りました。

普段は入ることのできない水源地の森へ出発

出発から約2時間で、奈良県吉野郡にある「森と水の源流館」に到着しました。

源流館からはマイクロバス2台に分かれ、目的地に向かいます。

ガイドさんのおすすめ紅葉ポイントや、大台ケ原が望める場所などを通過して、森へと進んでいきます。

約1時間で、水源地の森の手前にある管理棟に到着しました。

ここでお手洗いを済ませます。

こちらのトイレは水を使いません。

便槽の中におがくずが敷き詰められていて、排泄後にボタンを押すと攪拌(かくはん)し微生物の力で分解、処理する仕組みになっています。

汚染水が、土壌や水をできるだけ汚さないようにするための仕組みです。

管理棟から再びバスに乗り、5分足らずで森の入り口に到着です。

ここから森に入るための準備をしました。

「ヤマビル」対策で、ズボンの裾を靴下の中に入れます。

これはヒルが衣類の中へ侵入するのを防ぐのではなく、ヒルが足元から上がってくるのをすぐに見つけるためだそうです。

次にヒル忌避剤を靴に振りかけます。

全員で体操をし、準備は万全です。

森に入る前に、神様にあいさつをします。

この水源地の森は、無断での入山は禁止です。

森と水の源流館が主催するガイドツアーを通じてのみ、入ることが許されています。

早速、森に入っていきます。

丸太の橋を渡って奥へ進んだ先に、500年以上前から手つかずの天然林がありました。

ここでは、森と森をつくる生き物たちを守ることを目的に、動植物の採取は禁止されています。

遊歩道として整備されたコースはありませんが、ガイドさんが安全に歩ける場所を案内してくれます。

森の奥には、川に近づくことができる場所がありました。

スタッフさんから「よどんでいない、きちんと流れている水」をくむように説明を受け、息子が持参していたペットボトルに水をくみました。

「この川が紀の川までつながってるの?」

「たどったら和歌山に帰れるってこと?」と話す息子。

私は「そうだよ」と答えながら、実感が湧きません。

しかしこの流れが吉野川、紀の川流域の多くの人たちの生活を潤していると考えると、改めてこの森を荒らすことや流れる水を汚してはいけないと思いました。

当日は午後から雨の予報であったため、予定よりも散策時間は短くなり、昼食を食べた後は森と水の源流館に戻ることになりました。

川上村が守っているもの

森と水の源流館に戻ってからは、再びガイドさんの案内で施設内を見学しました。

こちらでは、川上村の自然や歴史を知ることができます。

川上村は、日本の林業の発祥の地。

この地では、人工林を育てることで天然林を守ってきた歴史があります。

森を守るからこそ、水や周辺で暮らす生物たちも守れるのだそうです。

こちらは、川の周辺で見られる生物の展示です。

上流、中流、下流に生息している生き物の違いを知ることができました。

江戸時代中ごろの暮らしを再現しているブースもあり、川上村の人たちが森とともに生活してきた様子が分かります。

そのほか、施設内にあるシアターでは、四季を通した森の変化を記録した映像を見ることができました。

生き物の展示では、子どもが興味を持つように工夫がされていて、また訪れたいと思える施設でした。

施設見学後は近くの道の駅までバスで移動してお土産を買い、再びバスに乗車して午後6時ごろに和歌山市に戻りました。

水について子どもと話すきっかけ

帰宅後、森でくんだ水を煮沸して、留守番をしていた子どもたちと一緒に飲みました。

今回の学習会の内容は、小学生の息子には難しいところもあり、全ては理解できなかったと思います。

しかし、子どもたちと水や自然環境について話すきっかけができました。

学習会参加者には、和歌山市から「水切りゴミ袋」と「天ぷら油の吸収剤」「アクリルたわし」のお土産がありました。

お土産を参考に、自分の家から出す水についても考えていこうと思います。

このイベントに参加して、自分が住んでいる市が環境問題にきちんと取り組んでいることが分かり、誇らしい気持ちになりました。

学習会をきっかけに知ることができた、自然豊かな川上村。

ここでは、自然を生かした「氷瀑(ひょうばく)トレッキング」や「レイカヤック」などのアクティビティが体験できるそうです。

次回は、家族みんなで遊びに行きたいと思います。

基本情報

所在地(住所):「森と水の源流館」奈良県吉野郡川上村宮の平

連絡先電話番号:0746-52-0888

営業時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:毎週水曜日(水曜日が祝日の場合は翌平日)

駐車場(台数):有り(20台)

利用料金:一般(高校生以上)400円

小・中学生200円

学校・教育機関100円

トイレの有無:有り

地域リポーター・神林 真衣

おでかけリポート/親子で初めてのミカン狩り/秋津野直売所「きてら」(田辺市) 2024/2/16

ミカンが大好きなわが家の子どもたち。

県外で生まれ育った私たち家族にとって、和歌山県で食べるミカンのおいしさは格別です。

せっかくなので、ミカン狩りも体験してみたいと思い、家族で初めてミカン狩りに行きました。

(実施期間は、温州ミカンの収穫期である11月上旬から下旬が目安です)

いざミカン畑へ

秋津野直売所「きてら」では、特産の柑橘類や地元で採れた新鮮な野菜などが売られています。

秋津野はミカンの産地、そして紀州南高梅の里としても有名です。

「きてら」とは、田辺地方の方言で「来てください」という意味です。

農村の真ん中にある直売所に、「どうか誘い合わせてきてら」という住民の願いが込められています。

料金は、小学生以上1,700円(ミカン一袋お土産付き)、3歳以上の未就学児は1,050円です(今季は11月末で終了でした)。

早速、農家の方に直売所向かいにあるミカン畑に案内していただき、いざミカン狩りへ。

取りたてのミカンに親子で感動

大好きなミカンが鈴なりになっている様子を見て、「ミカンミカンミカン!」と大興奮の子どもたち。

はさみでチョッキン。

初めて自分で収穫したミカンです。

ミカンは、その場で食べ放題でいただけます。

自分で取ったばかりのミカンを頬張り、子どもたちは「おいし~!」「あま~い!」と叫んでいました。

「早生温州(わせうんしゅう)ミカン」という種類で、袋が薄くてみずみずしく、甘味たっぷりでした。

ミカン狩りをした畑のミカンはすべて同じ種類です。

けれども、木の樹齢やミカンの大きさによって少しずつ味も違っていて、食べ比べをするのも楽しかったです。

一人一袋、自分たちで採ったミカンを持って帰ることができます。

子どもたちはおうちに帰っても、「ミカンとった!」と言って、喜んでお土産のミカンの山を眺めていました。

農家の方が大切に育ててこられたミカン畑にお邪魔し、樹上熟成されたミカンをその場でいただく、とても貴重な機会でした。

そして、「ミカンは木に実るのだ」という、当たり前だけれど大切なことを、体験を通して子どもと一緒に学ぶことができました。

親子でおいしく楽しい、大満足の体験でした。

基本情報

所在地(住所):和歌山県田辺市上秋津1487-1

連絡先電話番号:0739-35-1177

営業時間:午前9:00~午後4:30

定休日:年中無休(年末年始はお休み)

駐車場(台数):有

利用料金:ミカン狩り*季節限定《1名:小学生以上1,700円 未就学児(3歳以上)1,050円》

(公衆)トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

イベントリポート/和歌山で世界を楽しむ/国際協力の日いんWAKAYAMAだよ~(和歌山市) 2024/2/13

「国際協力」と聞くと、ちょっと身構えてしまいます。しかし先日、「むずかしいことは考えない!学ぼう!海外とつながろう! 国際協力の日いんWAKAYAMAだよ~」という気になるタイトルに引かれ、親子でイベントに参加してきました。

会場は和歌山ビッグ愛(和歌山市)8階にある「和歌山県国際交流センター」です。

エレベーターの扉が開いた瞬間、「こんにちは~!」と、カラフルな民族衣装を着たスタッフの方がお出迎え。

緊張する子どもたちを見て、「こっちでアクセサリーが作れるよ!」と声をかけてもらいました。

早速向かったのは、「世界の生地を使ってブレスレットや髪飾りを作ろう」というワークショップです。

布で世界を楽しむ

「好きな生地を選んでね」と言ってもらい、布が大好きな私は「わーかわい~!」と思わずのぞき込んでしまいました。

日本ではなかなか手に入らないアフリカの布。カラフルな色合いと、独特なデザインがなんとも魅力的です。

「これはどこの国の布かな」と、見ているだけでもワクワク。娘に「これいいんじゃない?」「こっちもかわいいよ?」と言いたくなるものの、気持ちをぐっと抑えて我慢。娘は大好きなゾウさんの生地を選びました。

スタッフの方に教えていただき、くるみボタンを作ります。布を丸く切り、型にはめて手でぎゅっと押すと、世界に一つだけのボタンができました。

端切れで簡単に作れるのはうれしいですね。自分で作ったボタンのブレスレットを手に着けて、娘はとても喜んでいました。

世界のことを身近に学ぶ

ブース会場では、国際協力に関わる8つの団体がブースを出展していました。

「飲みくらべてみよう 世界のコーヒー」というワークショップもあり、会場はコーヒーのいい香りが漂っていました。

セミナー会場では、「お買い物でできる国際協力」や「ASEANの国と和歌山」など身近に感じられる話から、「雄大なザンビア」や、「セネガルの学校」など、なかなか聞くことのできないお話会が開催されていました。

各団体から出されるクイズに答えると、先着でプレゼントがもらえました。

私も子どもと一緒にクイズに挑戦。キルギス共和国で作られた、かわいい手作りのフェルトクラフトをいただきました。子どもの宝物の仲間入りです。

世界に少し目を向けてみる

2月17日(土)にはおはなし会

和歌山県国際交流センターでは、子ども対象のイベントもよく開催されています。

2024年2月17日(土)には、「ナフィアさんにきいてみよう、ナイジェリアのこと」というお話会があります。ナイジェリア出身の方が子どもを対象に自国の文化をお話ししてくれるそうです。

このイベントに関連したせかいのぬりえ「ナイジェリアの人々」をいただいてきました。和歌山の名所などを塗り絵にして無料配布しているパパチカと和歌山県国際交流センターが協力して作成しています。

「塗り絵を通して、子どもたちが、新しい刺激を受け、視野を大きく広げるきっかけになれば」との願いが込められています。

塗り絵や、実際のお話を通して、ナイジェリアという国のことを想像してみること。和歌山と世界とのつながりを考えてみること。まだ小さな子どもたちには、難しいことかもしれません。

しかし、子どもたちと一緒に私も塗り絵を楽しみながら、日常生活の中で、ほんの少し世界にも目を向けてみたいと思いました。

「ちょっと海外に行ってくる」ということはなかなかできないし、イベントに参加するのも少し勇気がいります。けれども、クイズや塗り絵を楽しんでみたり、世界のかわいい布を見たり、子どもはいつも絵本で見る文字とは違う文字を発見したり。

時には、親子で少しだけ、「世界」に飛び込んでみることもいい経験だと感じた一日でした。

基本情報

所在地(住所):和歌山市手平2-1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8F

連絡先電話番号:073-435-5240

営業時間:10:00 ~ 18:30

休館日:水曜日・祝日・12月29日~1月3日

駐車場(台数):有(50分100円)

利用料金:無

(公衆)トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

お出かけスポット/私が選ぶ3大目玉展示/和歌山県立自然博物館(海南市) 2024/2/1

お薦めしたい3大目玉展示

海南市にある、和歌山県立自然博物館の「水族館エリア」にスポットを当ててご紹介します。

今回、あえてこのエリアに絞った理由は、私が小さい頃から何回も訪れ親しんだ、大好きな場所だからです。

実は、この施設は建物の老朽化や南海トラフ地震による被災の可能性から、県と海南市の間で移転建て替えが協議されてきました。

県は移転をした場合、水族館設備を外して展示内容を刷新することを提案しました。しかし、市は水族館の展示も続けたいと訴えたため、協議は仕切り直しになっています。

私は、水族館をなくして欲しくないと思っています。

今の子どもは、泳ぐ魚の姿を知らないという話を耳にしました。

実際にいろいろな魚を見て、触れることにより、本来魚はどういう形をしていてどのように泳いでいるのかを知り、理解を深めるきっかけになるのではないでしょうか。

では、この水族館で私がお薦めしたい3大展示をご紹介していきましょう。

水族館の1番の目玉といえば大水槽!

水族館の1番の目玉といえば、「大水槽」ではないでしょうか?

ここの大水槽には、約450トンの海水が入っています。

テーマは「黒潮で暮らす大型の魚や黒潮の沿岸に暮らす魚たち」です。

エイ、サメ、タイ、そして高級魚のクエなど、紀伊半島沿岸を泳ぐ魚たちが、優雅に泳いでいる姿を見ることができます。

クリスマスには、サンタさんが魚たちと一緒に泳ぐ姿も見られます。

私が訪れたときには、小さなお子さんたちが大水槽の台に上がり、間近で見る大きな魚に興奮し、目を輝かせていました。

とても珍しいシロコバンを見に行こう!

私が今回展示を見て初めて知った「シロコバン」は、とても珍しい魚です。

和歌山県では戦前の1924(大正13)年、「紀州魚類図譜」に記録されて以来、報告例はありませんでした。

現在展示されているのは、2021年8月に水深250〜280mの紀伊水道で採集された個体だそうです。この種は主にイトマキエイ(マンタ)の仲間に付着している例が多く、今回も同様に採取されたとのこと。

シロコバンの体長は、最大でも20cmほどです。

小さくてかわいらしいフォルムに思わず目がハートに。

背びれが変化した小判型の吸盤により、このように張りつくことができます。そのため、私たちが見られるのはシロコバンの腹側というのも注目ポイントなのです!

状態が良い間は展示予定とのこと。

シロコバンをぜひ見に行ってみてください。

成長とともに変化する和歌山県指定天然記念物の生物!

皆さんは「県指定の天然記念物」があることを知っていますか?

この生物は、和歌山県指定天然記念物の両生類「オオダイガハラサンショウウオ」。上が大人で下が子どもです。

私は今回初めて、県指定の天然記念物があることを知りました。

調べてみると、自然環境の中でも、貴重な学術資料として文化財の指定を受けている動物、植物およびこれらの生息、自生地、地質、鉱物を指すそうです。

オオダイガハラサンショウウオは、標高の高い山地の渓流の源流部周辺に生息し九州、四国、近畿のみに分布する固有種。奈良県、和歌山県、三重県、四国、大分県、鹿児島県それぞれの県で天然記念物かつ絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。

生体展示はなんと、世界でここだけとのこと。

子どもと大人の両方が展示されていることにより、違いがよく分かります。

子どもの頃の姿は白く、愛らしいです。

この自然博物館を訪れた際には、私がご紹介した3大目玉展示のポイントを参考に楽しんでみてください。

家に帰ってからお子さんとどの生き物に興味をもったかを話すのも楽しいのではないでしょうか?

*注 今回ご紹介した魚の種類は取材時のもので、展示の内容は変更されることがあります。

基本情報

所在地(住所):和歌山県海南市船尾370-1

連絡先電話番号:073-483-1777

営業時間:9 :30〜17:00 ※入館は閉館30分前まで。

定休日:月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

駐車場(台数):無料駐車場50台(障害者枠2台)

入館料:大人480円(20名以上の大人の団体は350円)

高校生以下は無料((高校生は学生証を提示)

*65歳以上の高齢者無料化制度あり

(マイナンバーカード・免許証など年齢の確認できるものを提示)

*障害者等無料化制度あり(障害者手帳を提示)

*県内に在学中の外国人留学生(外国人就学生を含む)は入館料無料

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・大畑 いずみ

おすすめスポット/飛行機の発着が間近で見えるおすすめ3スポット/空港公園、南紀白浜空港展望デッキ、スカイパーク(白浜町) 2024/1/18

空を見上げては、小さな点のように飛ぶ飛行機でさえも喜ぶわが家の子どもたち。大きな飛行機を近くで見せてあげたいと思い、南紀白浜空港に発着便を見に行ってきました。

今回は、白浜町で飛行機を間近に見られるスポットを3カ所ご紹介します。

1.空港と滑走路を一望できる「空港公園」

まず向かったのは、南紀白浜空港前の坂道を真っすぐ上った先にある空港公園。空港と滑走路、そして滑走路の先にはアドベンチャーワールドが見えます。

この日は、東京からの午前の到着便を見ることができました。

「ゴォー」という音がしたと思ったら、空から大きな飛行機が着陸。その様子をポカンと口を開けながら見守る子どもたち。

初めて見る大きな飛行機に、静かに大興奮していました。

2.プチ旅気分を味わえる「南紀白浜空港展望デッキ」

先ほど見た便が35分後に折り返し出発だったので、その間に南紀白浜空港展望デッキに移動しました。

屋上にある展望デッキには台があり、上に立って滑走路を見ることができます。柵には所々に小さな窓があり、子どもが背伸びをしてのぞき込んでいました。

出発便ということで、デッキには見送りの方や観光客、子ども連れのご家族もいて、飛行機が離陸したときには拍手が湧いていました。

久々に空港に来ると、ちょっとした旅気分も味わえてウキウキしますね。

帰りに空港2階のカフェでジェラートを買いました。

さすが白浜、かわいいパンダの最中がサクサクしていておいしかったです。

3.空と海と街の絶景が美しい「スカイパーク」

白良浜から南紀白浜空港へと続く「白浜スカイロード」の途中に、田辺湾と白浜の街、そして滑走路を一望できる「スカイパーク」があります。

飛行機到着までの待ち時間は、シャボン玉をしました。

遊具はありませんが、目の前はパノラマ大絶景。

子どもたちはシャボン玉を追いかけ、広場を走り回り楽しんでいました。

スカイパークからは、南紀白浜空港の滑走路が右手に小さく見えます。

天候や風向きによりますが、運がよければ田辺湾から滑走路、滑走路から田辺湾への飛行機の離発着を目の前で見ることができます。

今回、白浜で飛行機が見える3カ所を実際に巡りました。

初めて間近で見る飛行機を体感して、「こんなに大きな音がするんだね」「あっという間に空に上がっていくんだね」と子どもたちも喜んでいました。

私自身も改めて、飛行機の迫力と、発着するまでのドキドキ感を味わうことができました。

海と山に囲まれた、のどかで美しい南紀白浜空港。子どもも大人も夢中になれる飛行機の発着を、ぜひ間近で体感してみてください。

南紀白浜空港発着便は1日に3往復のため、発着時間を事前に調べて行くのがお薦めです。

基本情報

〈空港公園〉

所在地(住所):和歌山県白浜町才野1622番1086

駐車場:あり(無料)

利用料金:入場無料

定休日:年中無休

(公衆)トイレの有無:なし

〈南紀白浜空港展望デッキ〉

所在地(住所):和歌山県白浜町才野1622-125

駐車場:あり(一時間無料)

利用料金:入場無料

定休日:年中無休

利用時間:8:10~最終便離陸時まで ※荒天候時は閉鎖

〈スカイパーク〉

所在地(住所):和歌山県白浜町

駐車場:あり(無料)

利用料金:入場無料

(公衆)トイレの有無:なし

定休日:年中無休

地域リポーター・渡辺なぎ子

お出かけリポート/地理の勉強にも!?/白崎海岸展望台(由良町・白崎海岸) 2024/1/11

「どこかに連れてって〜」毎週子どもたちから発せられる声に、いつもお出かけ先で悩みます。晴れた日はやっぱりドライブが最高。今回は白崎海岸に行ってきました。

冬は絶対防寒対策!

白崎海岸は和歌山県由良町にある、名前の通りの白い海岸です。白い岩はサンゴや貝殻が長い時間かけて固まった石灰岩でできているそうです。

子どもを寒い季節に連れて行くときにはとにかく防寒対策が必須。訪れた1月のこの日は、帽子をかぶっていたら飛ばされそうなくらいの冷たい風が吹いていて、ダウンを着ていた子どもたちも「さむーい!」と震えていました。使い捨てカイロやマフラーもあるとうれしいですね。階段を登るのですが、手すりも冷たいので手袋を持っていくのもお勧めです。

向こう側に見える四国にびっくり

風は強いものの、よく晴れていて、展望台からは徳島県がよく見えました。

あれは「徳島だよ」「淡路島だよ」と教えると、小学生の息子と娘は「え〜!」と驚いていました。これまで田辺や白浜の海で何度も見ているはずですが、毎回新鮮に感じるようです。

展望台には案内図があり、それを見ながら説明しました。「こんなに近いんだ!」と地理にも興味を持ってくれたようです。

化石も見つけたい!

訪れる前はじっくりと石をみて、化石を探したいと思っていました。2億年以上前にできたこの辺りの石からは植物や動物の化石が見つかることもあるそうです。

ですが、あまりの寒さに今回は退散!暖かくなったらもう一度トライしたいと思います。

今回は寄りませんでしたが、道の駅白崎海岸には、食事処や売店、トイレなどの施設もありますので、お食事や休憩をしても良いですね。

基本情報

白崎海岸展望台

所在地(住所):和歌山県由良町大引960−1

連絡先電話番号:0738-65-0125

営業時間:24時間

定休日:なし

駐車場(台数):あり

利用料金:無料

(公衆)トイレの有無:あり(道の駅横)

地域リポーター・森脇 碌

お出かけリポート/初めての「美術館」/白良浜deひらひらTシャツアート展(白浜町) 2024/1/10小さな子どもたちと一緒に美術館なんて、まだ先のことかなと思っていました。しかし、「白良浜が美術館に変身します」という魅力的な言葉を見かけ、「白良浜deひらひらTシャツアート展」に親子で出掛けてみました。

「福祉×アート×観光」のバリアフリーアートイベント

さまざまな方が描いた絵や写真が印刷されたTシャツを、洗濯物を干すように砂浜いっぱいに並べたTシャツアート展。

福祉や観光関係者で組織する「しらひらバリアフリーアート実行委員会」が主催し、2023年11月3日(祝・金)〜6日(月)に開催されました。

はだしで「美術館」デビュー

わが家の子どもたちにとって、初めての白良浜。

そして初めての「美術館」。

真っ白な砂浜と青い海、たくさんのTシャツがひらひらと風になびく様子を見て、思わず「わー!」と歓声を上げました。

この日は11月とは思えないほど暑い三連休。

砂浜に着いた途端、子どもたちはもちろんはだしになりました。

一つ一つに想いが込められたイベント

アート展では、ステージでのコンサートや青空マーケット、ワークショップも開催され、多くの人でにぎわっていました。

砂浜には一部ビーチマットが敷かれ、バリアフリーに整備されていました。

車いすやベビーカーでも砂浜を楽しめるのはうれしいですね。

環境にも配慮され、和歌山県産にこだわったオーガニックコットン100%のTシャツ、そして柱には間伐材が活用されていました。

イベント当日に参加が難しい障害者の方々も、Tシャツの製造を通じてイベントに参加できるため、安定した仕事や給与につながっているとのこと。

一つ一つの取り組みに、大切な意味が込められていることを知りました。

また、このアート展は砂浜美術館の「ひらひらフレンドシップ」に参加していました。

砂浜美術館とは、町のありのままの風景そのものを美術館と考え、そこにある豊かな自然や人びとの営みを「作品」として楽しむ美術館です。

今までに日本各地、そして海を越えてモンゴルの草原や、パラオの小学校でもTシャツアート展が開催されてきたそうです。

世界のどこかで、Tシャツアートがひらひらとしている光景を想像するだけで、頭の中でも美術館ができそうですね。

このイベントも、白良浜の自然ときれいに並んだTシャツ、そしてここに集う人々の温かな表情もすべてが美しい作品だと思えます。

白良浜の豊かな「美術館」を、心の中で感じることができました。

会場には、ステージからの心地よい音楽と波音が聴こえてきます。

自分の作品をうれしそうに眺める方や、まぶしそうにも目を細めながらじっくり鑑賞する方、そしてTシャツがひらひらする様子を写真に撮る方。

それぞれが、思い思いにここでの時間を過ごしていました。

わが家の子どもたちにとって初めての「美術館」。

さまざまな方が、さまざまな思いで創り上げた温かな場。

芸術の秋を、親子で五感いっぱいに感じることができた一日となりました。

また来年も開催されるようであれば、今度はぜひ子どもたちと一緒にTシャツ作品を応募してみたいと思います。

基本情報

所在地(住所):和歌山県白浜町864

駐車場(台数):白良浜駐車場 60台(※時期によって有料の場合有)

(公衆)トイレの有無:有

地域リポーター・渡辺なぎ子

イベントリポート/ろうそくとイルミネーションの灯りが美しい/ 和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜(和歌山市) 2023/12/18

「竹燈夜」。

和歌山城公園で毎年10月から11月中に行われている、灯りのイベントです。

和歌山市の中心地の夜景がとてもきれいで、灯りの移り変わりを感じながら、秋の夜のひとときを過ごしました。

和歌山城公園の秋の風物詩

イベントのタイトルは「第18回 和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜」。

2006年から始まったイベントで、毎年10月から11月中に2日間開催しています。

2023年は11月3日(金)と4日(土)、開催時間は18時から21時でした。

今回のコンセプトは「時間(じかん・とき)」。

竹と人が関わってきた歴史を感じ、夜の和歌山城で過ごす時間をいろいろな年代の人に楽しんでほしい、という思いが込められているようです。

お花見の頃の華やかでにぎやかな「桜祭り」には行ったことがありますが、この時期に夜の和歌山城公園を訪れるのは初めてでした。

気持ちが落ち着く温かなろうそくの灯り

開催時間に合わせて、和歌山城公園に到着しました。

もうすでに暗い時間です。

和歌山城の正門「大手門」をくぐると、「WELCOME」の文字が出迎えてくれました。

スヌーピーやアニメ「ワンピース」のロゴマーク、ミッキーマウスなどの文字や絵が、アルミカップに入ったろうそくを並べて描かれています。

この日は風がほとんどなく、少し揺らめく炎がかわいらしく見えました。

それに周辺には街灯が少なく、文字や絵が地面に浮き出てとてもきれいです。

その近くには、ろうそくが入った竹筒が灯っています。

竹筒の灯りは、竹の内側で反射をしていて、思いのほか明るく感じました。

しばらく歩くと、お城のシンボル「伏虎像(ふっこぞう)」の前に出ます。

そこには和歌山の「W」と日の丸が描かれた竹筒、その近くにはろうそくが入った多くの紙コップが並べられていました。

紙コップには絵や文字が描かれていて、ろうそくの炎に照らされています。

ろうそくの灯りは見ているだけでホッとします。

私は、しばらくぼーっと見ていました。

多くのボランティアで作られているイベント

「竹燈夜」は、和歌山市観光課を事務局とする実行委員会が運営しているイベントです。

開催が近づくと和歌山市民のボランティアを募集し、竹灯篭の搬入や設置、ろうそくの点火と消火、そして片づけを依頼しています。

会場では、ボランティアの方が消えたろうそくに点火していました。

子どもも大人の付き添いの元で参加しています。

竹灯篭やキャンドルアートは大手門から始まり、二の丸や西の丸の広場、「紅葉渓庭園」がある山吹渓まで続きます。

また、砂の丸広場前の通路や天守閣に通じる「新裏坂」、イベントの2日目には天守閣の前にも美しく模様が描かれていました。

竹灯篭は、毎年8千本使っているそうです。

美しいキャンドルアートは、ボランティアの方の協力で描かれています。

アルミカップのろうそくの数は、竹灯篭を合わせるとかなりの数。

ボランティアの方に尋ねると「1万個はあるかも」と話してくれました。

ろうそくで描くのも点火するのも、また安全に消火するのも根気が要りそう。

多くの人でこのイベントが作られていることを知ると、ろうそくの灯りがよりいとおしく感じられました。

和歌山の美しい夜景に感動

二の丸広場では、「いけばな野外アート展」が開かれていました。

西の丸広場では、竹灯篭やキャンドル作りのワークショップ、スイーツや雑貨などのお店が出ていてとてもにぎやかです。

来場者は写真を撮ったりお茶を飲んだり、思い思いにその場を楽しんでいました。

広場からは、2年前に完成した「和歌山城ホール」が見えます。

和歌山城公園の「暗」とは対照的。

カラフルなイルミネーションと屋上のライトアップが際立ちます。

「和歌山にもこんなにきれいな夜景があるんだ」。

ちょっと誇らしく感じました。

来年の開催が楽しみです!

開催されているイベントは、他にもいろいろありました。

忍者になり切る「こども忍者衣装体験」や、生演奏を聞きながら過ごせる「カフェスペース」。

「わかやま歴史館歴史展示室」は、竹燈夜開催中は特別に夜でも観覧できます。

砂の丸広場では、県内最大級のグルメイベント「全肉祭」が同時開催されていました。

1日を通して和歌山城公園で過ごすのもお薦めです。

今回いろんな催しがあることを知らずに訪れたので、「調べておけば、もっと楽しめたかも」と反省。

「来年は、もう少し早い時間から参加しよう!」と思っています。

基本情報

所在地(住所):和歌山城公園 和歌山県和歌山市一番丁3番地

連絡先電話番号:和歌山市役所観光課 (073)435-1234

イベント開催日時:2023年11月3日、4日 18:00~21:00

駐車場(台数):和歌山城公園駐車場

(公衆)トイレの有無:有り

地域リポーター・渡邉千穂

おすすめスポット/チョコレート工場のカフェでチョコ尽くし/K型チョコレートカンパニー(白浜町) 2023/12/7

大人も子どもも大好きなチョコレート。

何気なくスマホで白浜の地図を見ていたとき、「K型チョコレートカンパニー」という変わった名前の飲食店を発見しました。

どことなくおいしそうな雰囲気がして、この名前は何なのか、画面を拡大して見ると、「チョコレートの工場とカフェ」とありました。

「白浜にあるチョコレート工場とはどんな施設なのだろうか」「行ってみるとただのチョコレート屋さんだというケースもあるかもしれない」という不安を少し感じつつ、興味本位で行ってみることに。

ディープスポット「桟橋」にチョコレートペイントの建物

K型チョコレートカンパニーは、白浜のディープスポットと呼ばれている桟橋エリアにあります。

桟橋前の信号を渡って徒歩30秒、お店の正面はガラス張りになっていて、チョコレートを作っている様子が見えます。

入り口を一旦通り過ぎ、建物を横側から見ると、チョコレートがかかっているイメージのペイントになっていました。ここもワクワクするポイントです。

店の前の通りは御幸通りと呼び、白良浜につながっています。

この道を白良浜の方向へ少し進むと駐車場があります。

目印は「K型ちょこれーとカンパニー」の小さな看板です。

味の違いがはっきり分かって楽しい!チョコレートの試食で食べ比べ

店内に入ると、広い空間の奥にレジカウンターがあり、ここで作っているチョコレートの試食ができるようになっています。

ここでは、6カ国からカカオ豆を取り寄せ、それぞれの豆を使ってチョコレートを作っています。

ボリビア、ガーナ、タンザニア、トリニダード、ハイチ、そして10月から新たにベトナムが加わりました。各豆で作ったシンプルなチョコレートを試食、食べ比べができます(画像は9月時点の試食)。

酸味や甘さ、深みなど、それぞれ味わいが違い、個性があって面白いです。

また、和歌山県はこれからみかんの収穫が盛んになるため、毎年この時期限定でみかんのチョコレートを販売しています。

レジカウンターから見える大きなキッチンではチョコレート作りをしていて、その様子を見ているとワクワクします。

子ども連れのお客さんも多いそうで、チョコレートを食べることができる子は、大人と一緒に試食して楽しんでいるそうです。

またレジ横のショーケースでは、試食したチョコレートのほか、バトンショコラやチョコチップクッキーなどを販売しています。

私はバトンショコラという「焼き込み用チョコレート」を使った焼き菓子をお土産に購入し、家でいただきました。

チョコレート味のビスコッティーが柔らかくなったようなイメージの焼き菓子で、口に入れた瞬間に幸せな香りが広がり、ザクっとした食感が香ばしくおいしい逸品です。

チョコレートドリンクでカフェタイム

K型チョコレートカンパニーはチョコレート工場にカフェが併設されています。

店内はテーブルがL字に配置され、広く感じる空間となっていて、ゆったりと過ごすことができます。

カフェにはどのようなメニューがあるのでしょうか。

ホットチョコレート、アイスチョコドリンク、チョコバナナジュース。

そして、カカオフルーツソーダ、カカオフルーツミルク、カカオスパイスミルク、自家製カカオコーラ。

チョコレート工場だからこそできる、興味深いカフェメニューがそろっています。

このように、チョコ尽くしのK型チョコレートカンパニーは、チョコレート好きにはたまらない空間。

白浜で遊んだ帰りに立ち寄るのが定番になりそうな、珍しくておいしい経験ができる場所でした。

基本情報

所在地(住所):和歌山県白浜町1197−18 1階

連絡先電話番号:070-8474-7361

営業時間:9:00~18:00

定休日:水曜日

駐車場:あり

地域リポーター・福積 加穂